Cientista e climatologista fala sobre riscos de colapso em biomas e bacias hidrográficas brasileiros, e aponta caminhos urgentes para preservar as águas do país – inclusive o Rio das Velhas

As águas do Rio das Velhas, assim como de tantos outros rios brasileiros, estão sob pressão. Em meio à intensificação das mudanças climáticas, desmatamento desenfreado e avanço de atividades econômicas intensivas, a resiliência hídrica das bacias hidrográficas do país está em xeque. Para o cientista Carlos Nobre, referência mundial em mudanças climáticas e pesquisador da Amazônia e suas interações com o clima global, o Brasil está “muito próximo de pontos de não retorno” em vários de seus biomas — e, com isso, também em seus sistemas hídricos.

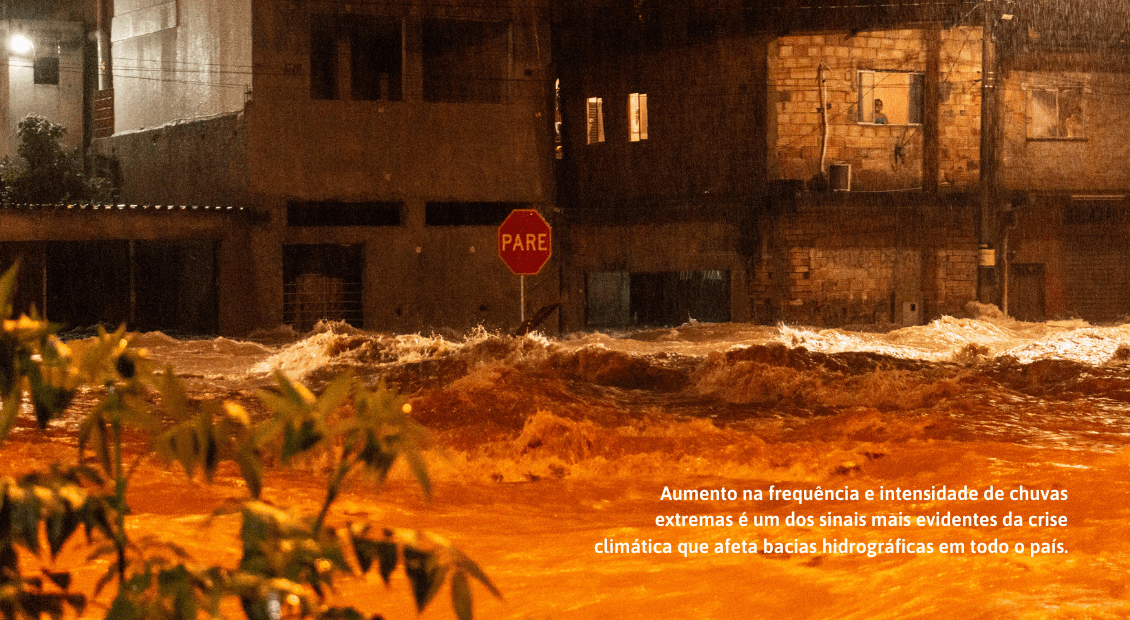

“Desde o segundo semestre de 2023, a temperatura média global já atingiu 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais”, alerta o climatologista. “Isso intensifica a frequência e a severidade de eventos extremos, como ondas de calor, secas, chuvas excessivas e incêndios florestais. É lógico que essa mudança no balanço hidrológico em todo o mundo afeta diretamente, de forma muito forte, as bacias hidrográficas.”

Carlos Nobre foi o primeiro cientista a publicar, ainda nos anos 1990, sobre os riscos de colapso da Amazônia caso o desmatamento avançasse além de certos limites. Hoje, ele vê esse prognóstico se aproximando — e sendo ampliando para outras regiões. “O Brasil tem seis biomas. E quatro deles — Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal — estão à beira do ponto de não retorno”, anuncia.

A bacia do Rio das Velhas, segundo dados do MapBiomas, foi a sétima sub-bacia brasileira que mais perdeu superfície de água nas últimas três décadas: uma redução de 40%. Para Nobre, esse dado é reflexo direto da perda de vegetação nativa e da intensificação das secas. “A combinação — menos chuva e menos vegetação — é o motivo da diminuição da área coberta por água nas bacias da região”, aponta.

Nesta entrevista exclusiva à Revista Velhas, Carlos Nobre compartilha sua visão sobre os desafios climáticos que impactam os rios brasileiros, propõe soluções baseadas em ciência e conhecimento tradicional, e reforça o papel vital das comunidades locais na proteção das águas.

O senhor tem alertado, há décadas, sobre os riscos do aquecimento global. Como esses impactos já estão se manifestando nas bacias hidrográficas brasileiras?

Estamos vivendo, sem dúvidas, uma emergência climática. Desde o segundo semestre de 2023, a temperatura média global já atingiu 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais. Isso intensifica a frequência e a severidade de eventos extremos, como ondas de calor, secas, chuvas excessivas e incêndios florestais. É lógico que essa mudança no balanço hidrológico em todo o mundo afeta diretamente, de forma muito forte, as bacias hidrográficas. Por um lado, temos megassecas. Tivemos, por exemplo, a maior seca da história da Amazônia. Nunca os rios da Amazônia estiveram tão baixos quanto no segundo semestre de 2023 e, principalmente, em 2024. Isso afetou totalmente as bacias hidrográficas desses rios.

E o oposto também está acontecendo: chuvas excessivas. Chuvas que estão batendo recordes em todo o mundo. Tivemos, por exemplo, o recorde de chuvas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. E aí, quando temos chuvas muito fortes, enfrentamos o problema do desmatamento. Por décadas, foram desmatadas praticamente todas as matas ciliares, e isso causa um impacto muito grave. Sem a mata ciliar, o solo não absorve a água das chuvas fortes, e o resultado é uma megaerosão. Esse solo vai para os rios, afeta a biodiversidade aquática, aumenta o nível da água e causa inundações.

Esses são os fenômenos que estão afetando muito todas as bacias hidrográficas. De um lado, as secas recordes; do outro, as chuvas extremas. E o Brasil é um dos países com as maiores bacias hidrográficas. Isso só reforça os riscos que estamos enfrentando com os eventos climáticos extremos.

A bacia do Rio das Velhas, segundo estudos do MapBiomas, registrou perda de 40% de superfície de água nos últimos 30 anos. Quais são os principais desafios para manter os rios brasileiros vivos diante do avanço da urbanização, da mineração e do agronegócio intensivo?

Esse fenômeno mostrado pelo MapBiomas está relacionado com o desaparecimento da vegetação. Porque, quando a gente não tem mais vegetação, e chove muito, o solo não consegue absorver a água — ela escorre rapidamente. A água vai correndo para o rio e vai embora. Quando você tem muita vegetação, o solo que está embaixo dela absorve a água na hora da chuva forte e vai soltando devagarzinho, mantendo o rio com uma área muito maior do que quando a vegetação já foi retirada. Esse é um dado que a ciência conhece muito bem.

Além disso, em boa parte de Minas Gerais — praticamente todo o estado — os eventos climáticos extremos são mais de seca, com diminuição das chuvas. Isso explica o que está acontecendo em várias partes do Centro-Oeste, Sudeste e boa parte da Amazônia: uma queda do volume de chuvas. Então, essa combinação — menos chuva e menos vegetação — é o motivo da redução da área coberta por água nas bacias da região.

E aí temos um enorme desafio: restaurar as matas ciliares em todos os rios onde elas foram desmatadas. Isso foi um erro histórico do Brasil. As matas ciliares evoluíram ao longo de milhões de anos e são fundamentais para a hidrologia dos rios e para a biodiversidade. E não é só restaurar a mata ciliar, mas também restaurar toda a vegetação muito próxima aos rios. Esse é um desafio para todos nós, aqui no Brasil. Precisamos mover o Brasil para uma agricultura e pecuária mais sustentáveis — o que a gente chama de regenerativas. Elas são muito mais produtivas, usam áreas menores, são mais resilientes aos eventos extremos.

A escassez de chuvas e a perda de vegetação nativa têm secado rios em diferentes regiões do país, como o Córrego da Mariquita, no Baixo Velhas

Muito se fala em ponto de não retorno da Amazônia. Há também um risco de ponto de colapso para outros biomas e bacias hidrográficas do país?

A ciência já mostra um enorme risco de pontos de não retorno para quatro biomas brasileiros. No caso da Amazônia — que é o bioma que eu estudo há mais tempo —, se a temperatura global passar de 2°C, e o desmatamento continuar acima de 20%, estaremos muito próximos, ou até além, do ponto de não retorno. Isso significaria perder uma grande parte da floresta, que se transformaria em um ecossistema degradado, com dossel aberto, perdendo a maior biodiversidade do mundo. E, em 30 a 50 anos, entre 50% e 70% da Amazônia poderia se autodegradar. E, com isso, lançaríamos mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera — o que tornaria impossível manter a temperatura abaixo de 1,5°C.

Recentemente, colegas da Universidade de Brasília, como a professora Mercedes Bustamante, mostraram que o Cerrado também está muito perto desse ponto. A estação seca está ficando mais longa, o desmatamento tem feito o bioma evaporar e transpirar bem menos água, com chuvas diminuindo e a temperatura aumentando muito. E o que já se observou ali, na transição com a Caatinga — no oeste da Bahia e sul do Maranhão — é que a Caatinga já avançou cerca de 230 mil km² para dentro do Cerrado. A Caatinga também está à beira do ponto de não retorno. O norte da Bahia já está virando um semideserto. Isso é resultado da interação entre o aquecimento global e o desmatamento. Ali, quase 50% da Caatinga já foi desmatada. No Cerrado, esse número chega a 52%. O Pantanal também está sofrendo. Mais de 40% da área alagada do Pantanal já diminuiu. Isso acontece tanto pelo desmatamento da Amazônia — que reduz as chuvas — quanto pelo desmatamento do próprio Cerrado, além das secas mais intensas provocadas pelo aquecimento global.

A Mata Atlântica é o bioma mais desmatado, com mais de 80% de perda, mas os sistemas de chuva ali ainda não mudaram totalmente. E o Pampa, no Sul, até tem registrado aumento das chuvas. Veja bem: o Brasil tem seis biomas. E quatro deles — Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal — estão à beira do ponto de não retorno.

O senhor é um dos idealizadores do projeto Terceira Via/Amazônia 4.0, de desenvolvimento sustentável para a região. Que lições dessa iniciativa podem ser aplicadas em outros territórios do país, como as bacias do Cerrado e do Sudeste brasileiro?

O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo — entre 18% e 20% de todas as espécies conhecidas de plantas e animais estão aqui. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. O Cerrado é a savana tropical com a maior biodiversidade entre todas as savanas do mundo. A Caatinga só existe no Brasil e tem uma biodiversidade enorme, própria desse tipo de vegetação de estepe savânica. O Pampa também tem uma biodiversidade muito rica nesse tipo de ecossistema. E a Mata Atlântica, embora seja muito menor que a Amazônia — cerca de um quinto do tamanho —, em alguns lugares, como o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, um único hectare pode ter de 400 a 450 espécies de árvores, o maior número do mundo.

Como a ciência pode ajudar gestores públicos e Comitês de Bacias Hidrográficas a tomar decisões mais acertadas frente à emergência climática?

A ciência pode ajudar muito. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo — e o potencial econômico dessa biodiversidade é gigantesco. Mas, na prática, ela representa quase nada na economia brasileira. Nós fizemos um estudo que mostra que todos os produtos da nossa biodiversidade representam apenas 0,4% do PIB [Produto Interno Bruto] do Brasil. Enquanto isso, só a produção de carne bovina representa 6% do PIB. Ou seja, um único produto, que é o principal vetor de desmatamento dos biomas, tem um peso 15 a 20 vezes maior na economia do que todos os produtos da biodiversidade juntos.

E é aí que entra a importância da ciência: levar tecnologia, inovação, a chamada Indústria 4.0, e combinar isso com o conhecimento tradicional dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades locais. A ciência moderna, junto com o conhecimento tradicional, pode gerar desenvolvimento local com preservação. Ou seja, o potencial da bioeconomia da sociobiodiversidade é enorme. O que ainda falta é escala. O Brasil, que tem a maior biodiversidade do planeta, precisa fazer com que essa riqueza seja, de fato, parte central da sua economia. Essa mudança pode melhorar a vida de dezenas de milhões de brasileiros, proteger os biomas, manter a vegetação em pé e garantir o funcionamento dos sistemas hidrográficos. Esse é o nosso grande desafio: trazer a ciência moderna, unir aos saberes tradicionais e dar escala a essa nova bioeconomia.

Quais políticas públicas o senhor considera urgentes para assegurar a resiliência hídrica em regiões fortemente impactadas por mudanças climáticas, como o semiárido mineiro?

Nós precisamos mudar muita coisa. Se continuarmos com os desmatamentos e, principalmente, se a temperatura do planeta até 2050 chegar a 2,5°C mais quente, os estudos indicam que até mesmo a região da bacia do Rio das Velhas poderá se tornar semideserto. Essas são as batalhas que temos que enfrentar diante dessa emergência. Temos uma responsabilidade enorme de combater a crise climática em todos os nossos biomas — e também de enfrentar o aquecimento global.

Porque, se a gente apenas parar de desmatar e restaurar as áreas degradadas, mas o aquecimento global continuar avançando e chegar a 2,5°C, corremos o risco de perder inúmeros sistemas hidrográficos. Num cenário como esse, grande parte da Caatinga pode virar semideserto, grande parte da Amazônia pode se transformar em uma savana degradada, e grande parte do Cerrado pode virar Caatinga. Isso significaria uma mudança profunda nos sistemas hidrográficos de praticamente todo o Brasil. Portanto, não podemos ir nessa direção de forma alguma.

Carlos Nobre defende ações urgentes para restaurar biomas e garantir a resiliência hídrica do Brasil

Que mensagem o senhor deixaria para as comunidades que vivem e cuidam das águas do Rio das Velhas? Qual o papel delas no enfrentamento da crise climática global?

Todas as populações tradicionais que vivem nessas regiões — povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas — sempre souberam conviver de forma harmoniosa com os biomas. Os indígenas, por exemplo, estão na América do Sul há mais de 15 mil anos e sempre conseguiram se adaptar, conservar a biodiversidade e manter os ecossistemas funcionando, inclusive os sistemas hídricos. Essas comunidades mantiveram os rios vivos, a biodiversidade aquática preservada e nunca causaram extinções de espécies. Sempre souberam conviver com os ciclos da natureza, pescando, plantando e colhendo de forma sustentável.

Então, a mensagem que eu deixo é: precisamos aprender com essas comunidades. Elas devem receber nosso apoio e também o apoio das políticas públicas. Devem ser respeitadas e reconhecidas como guardiãs dos nossos rios e biomas. Ao mesmo tempo, precisamos unir esforços para enfrentar essa super emergência climática. E isso passa por valorizar quem sempre cuidou da água e da terra. Essas populações têm um papel fundamental no enfrentamento da crise climática global — não apenas pelo que fazem hoje, mas pelo que sempre fizeram, há milhares de anos.

Mais recente enchente de grandes proporções no Rio das Velhas foi em 2022. Em destaque, o município de Jequitibá

Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas:

TantoExpresso Comunicação e Mobilização Social

*Entrevista: Luiz Ribeiro

*Fotos: Marcelo Camargo/Agência Brasil. Leo Boi, Luiz Maia, Fernando Donasci/MMA